機能および制限

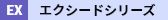

設計洪水流量

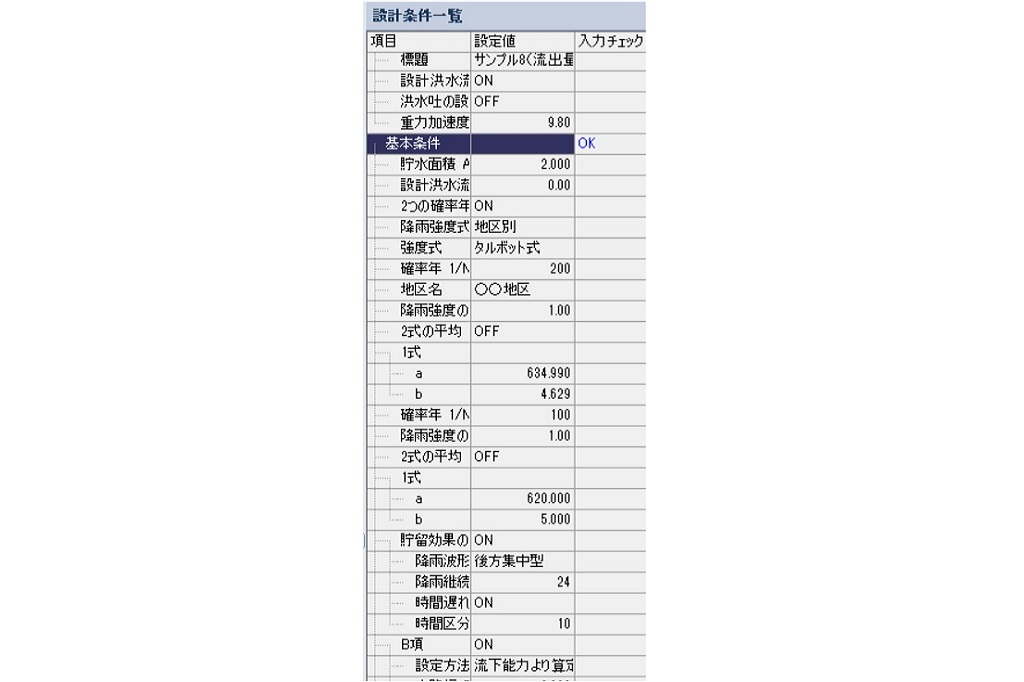

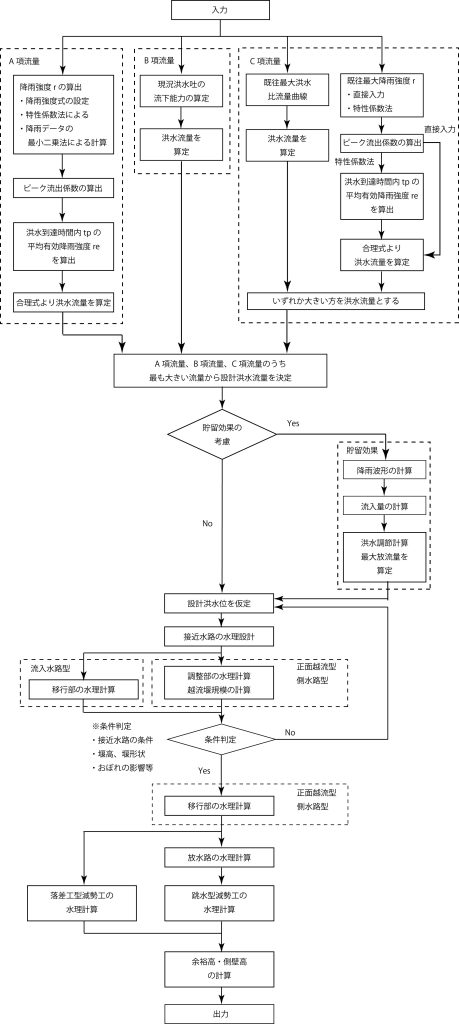

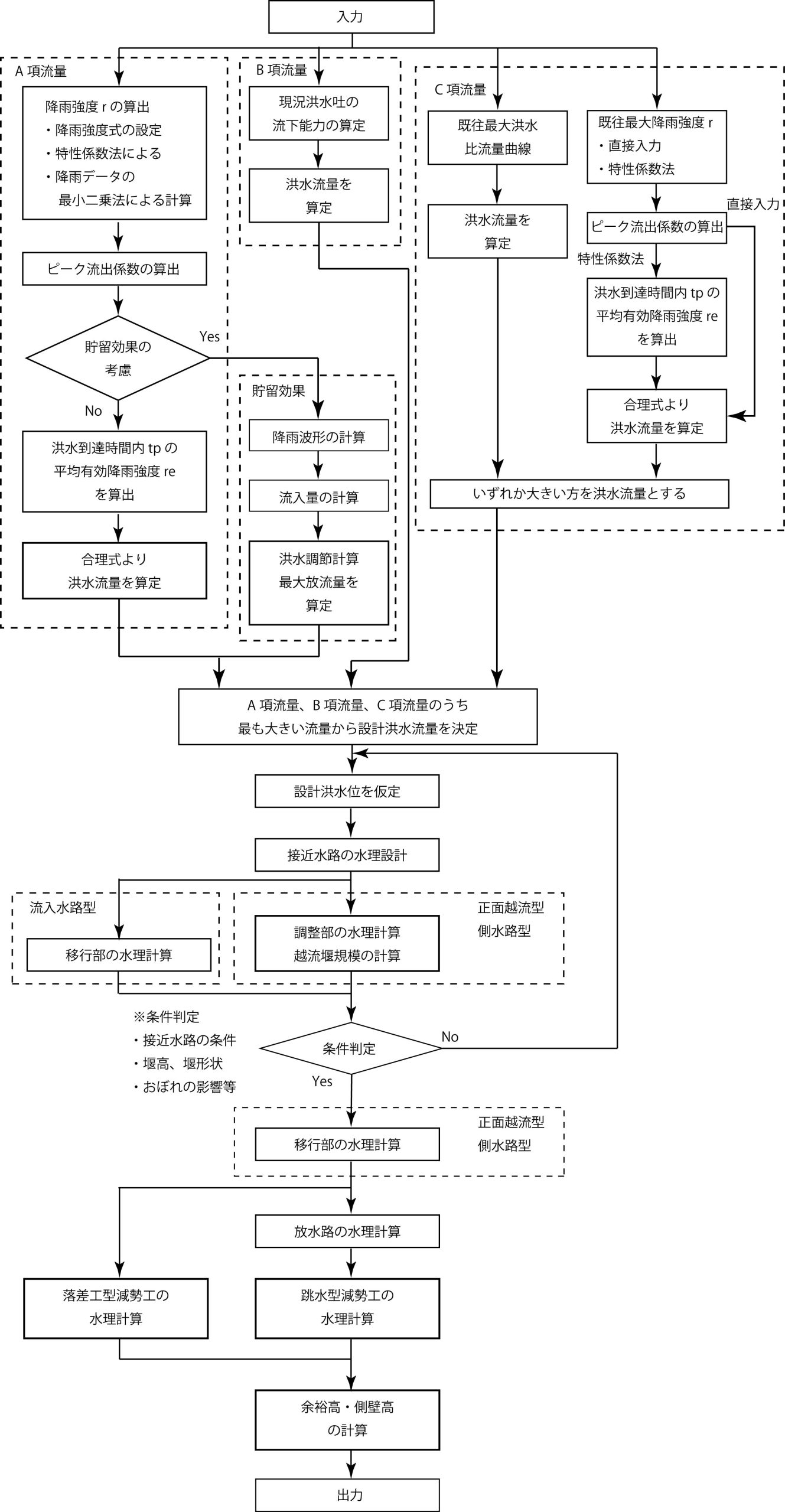

A項流量(200年確率降雨から推定される洪水流量)、B項流量(洪水痕跡等から推定される最大洪水流量)、C項流量(類似流域の既往最大降雨から推定される最大洪水流量)の算出に対応し、最も大きい流量を設計洪水流量とします。最も大きい流量の決定において土地改良事業設計指針 「ため池整備」のフローに準拠したため池への流入量による比較、ため池の放水流量による比較のいずれかより選択が可能です。※B項流量、C項流量は任意選択可能です。

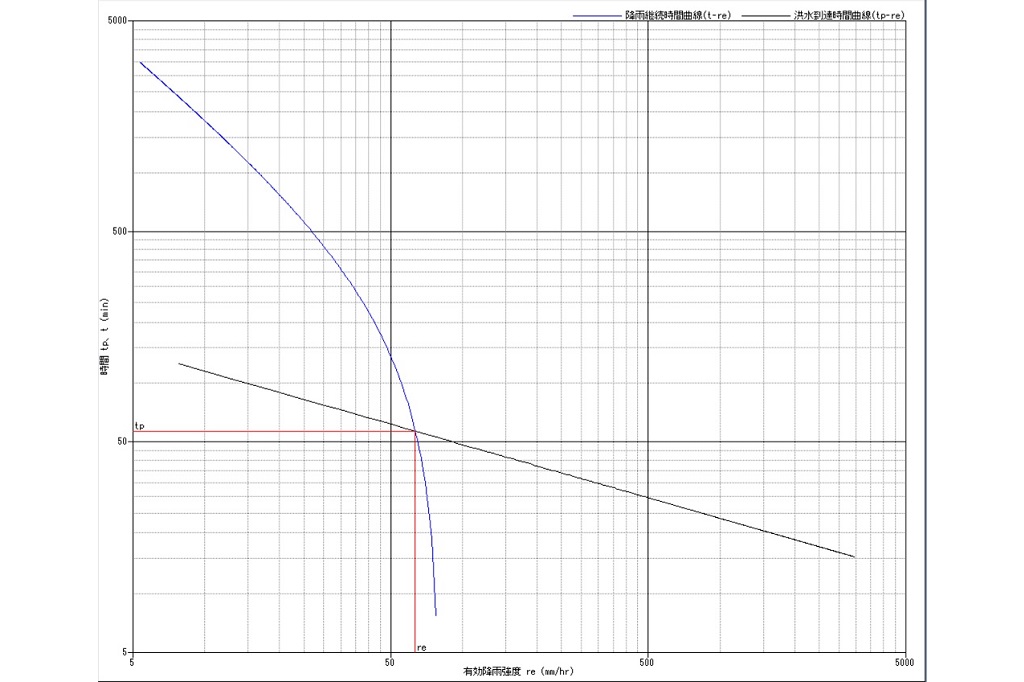

設計洪水流量は2つの確率年(200年確率・100年確率など)の一括計算が行えます。さらに、ため池の貯留効果を考慮する事ができ、流入ハイドログラフは合理式と遅れ時間を考慮した合成合理式の選択が可能です。

各区分の流量は下表の計算方法のいずれかより選択が可能です。

ため池流域外からの用水路等の流入量を考慮することができ、流入量の入力は流域外ピーク流量または時系列で入力が可能です。

| 区分 |

算定区分 |

計算方法 |

| A項流量 |

200年確率降雨から

推定される洪水流量 |

「地区別降雨強度式」、「特性係数法」、「最小二乗法」より選択可能です。

また、降雨強度の計算については各計算方法に対応したタルボット式、シャーマン式、久野・石黒式、君島式の選択が可能です。

なお「地区別降雨強度式」においては降雨強度式の2式の平均で算定することが可能です。

※同じ降雨強度式を2式で平均する仕様となります。 |

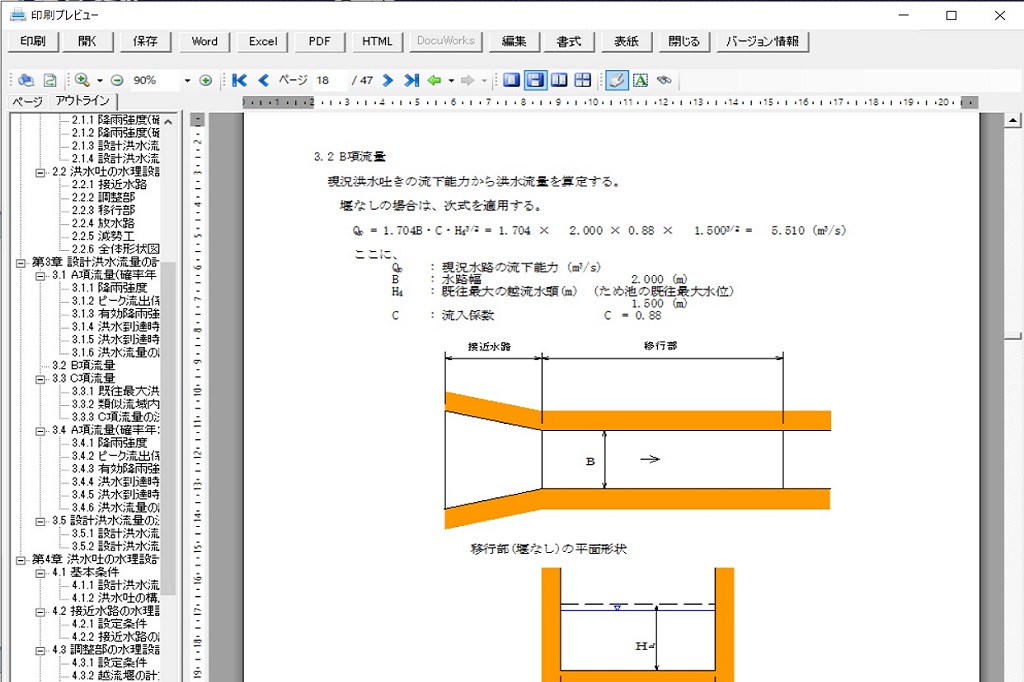

| B項流量 |

洪水痕跡等から

推定される最大洪水流量 |

現況洪水吐の流下能力と流量を直接指定することが可能です。

※現況洪水吐の流下能力で算定する場合は、堰の有無や水路幅など、諸元の入力が必要になります。 |

| C項流量 |

類似流域の既往最大降雨から推定される最大洪水流量 |

「類似流域の既往最大洪水比流量曲線による方法」、「既往最大降雨強度から求める方法」のいずれか大きい方とします。

「類似流域の既往最大洪水比流量曲線による方法」は「クリーガー曲線式」または、「洪水比流量研究グループ提案式」のいずれかより選択が可能です。

「既往最大降雨強度から求める方法」は直接入力または、特性係数法のいずれかより選択可能です。 |

洪水吐の設計計算のみを行う場合は、設計洪水流量(Q)は直接入力により設定します。

2つの設計洪水流量(Q)の設定も可能です。

貯留効果の検討

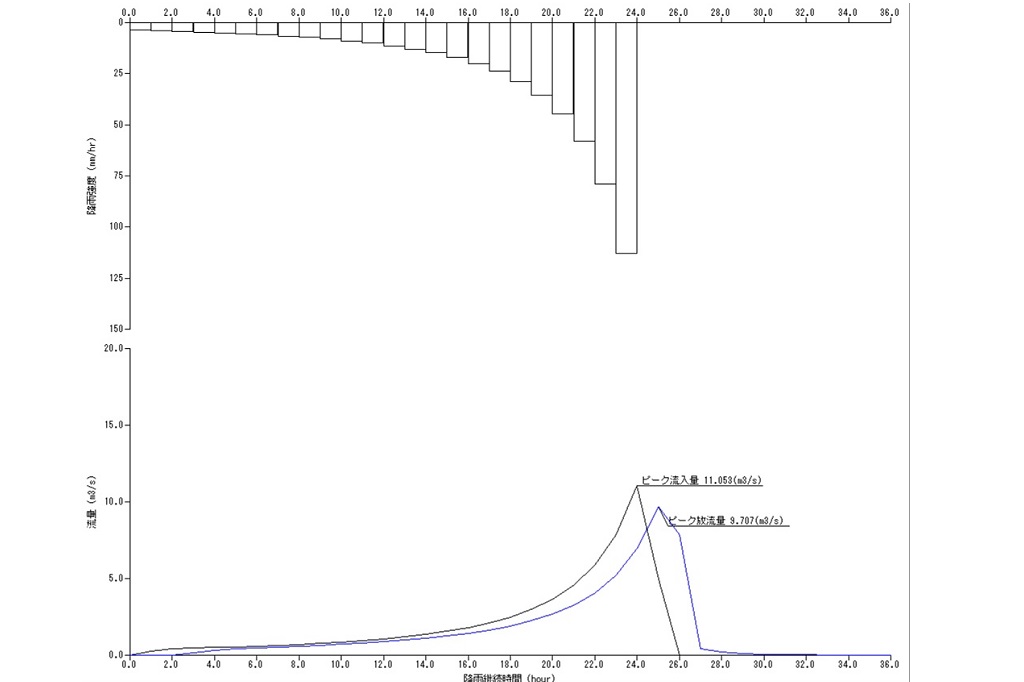

貯留効果を考慮した計算は、A項流量及びC項流量に対応しています。

降雨波形は「中央集中型」、「中央集中型(兵庫県)」、「後方集中型」に対応しており、降雨波形から決まる流入ハイドログラフを作成し、洪水吐による洪水調節計算から決まる最大放流量を求めることが可能です。流入ハイドログラフは、「合理式」と「遅れ時間を考慮した合成合理式」の選択が可能です。

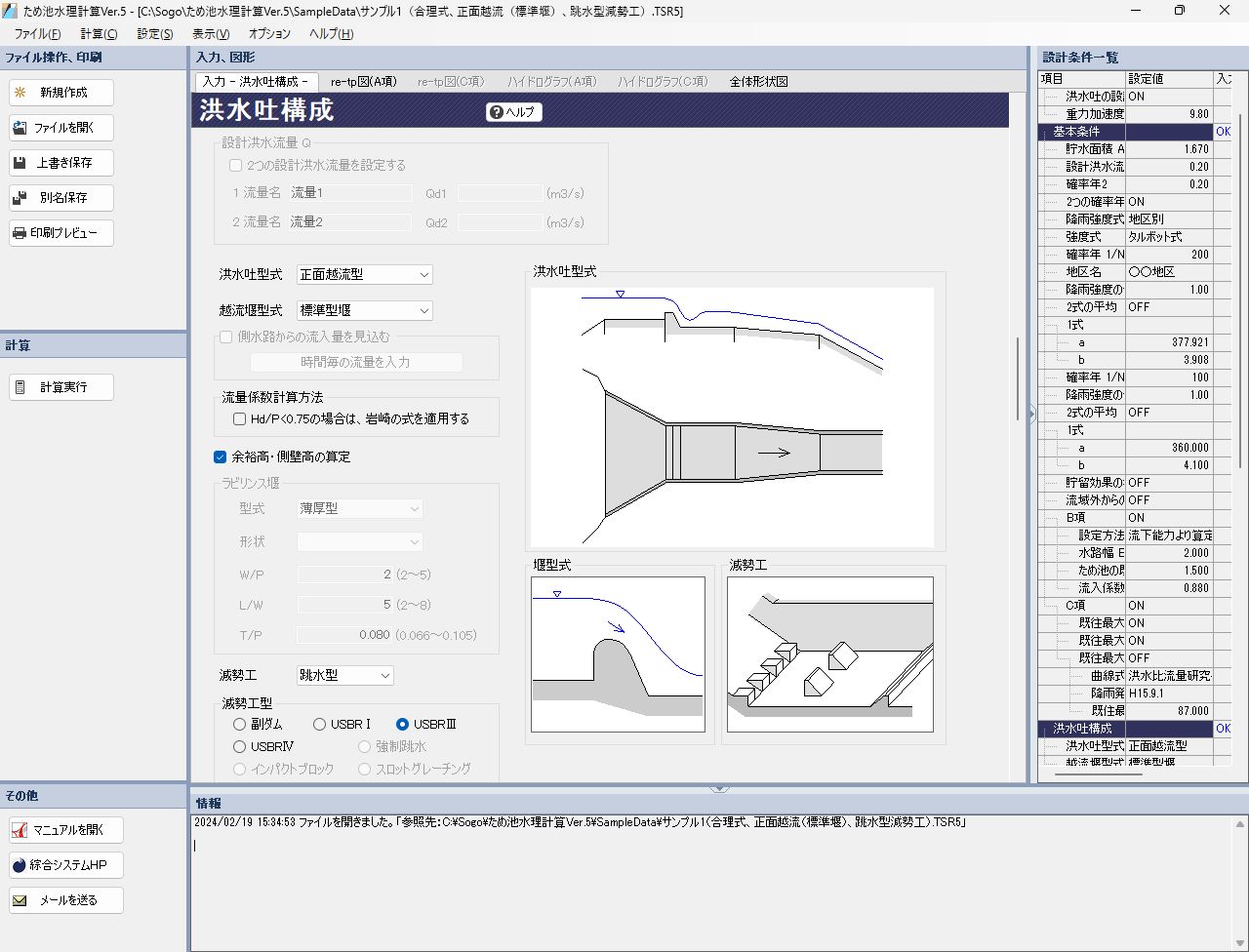

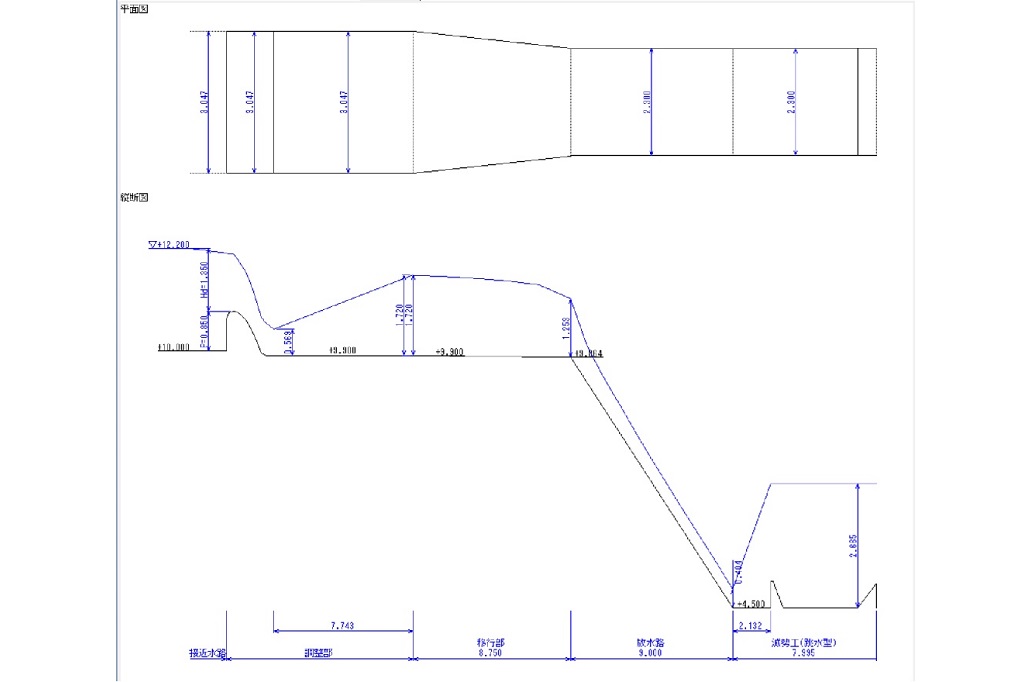

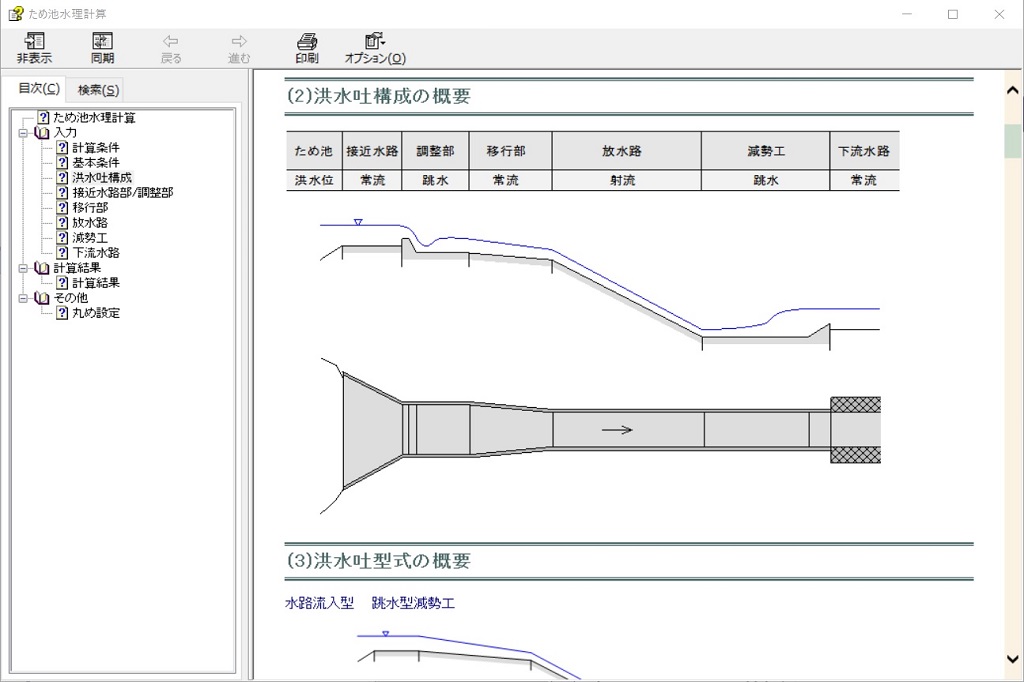

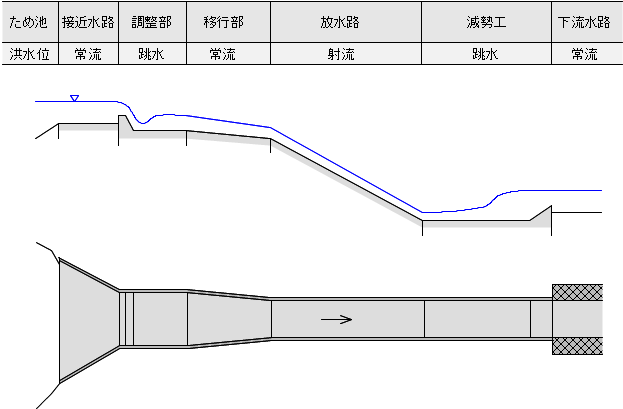

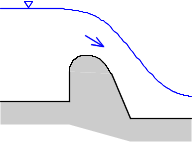

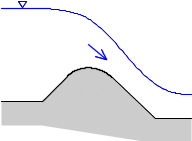

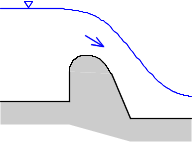

洪水吐型式

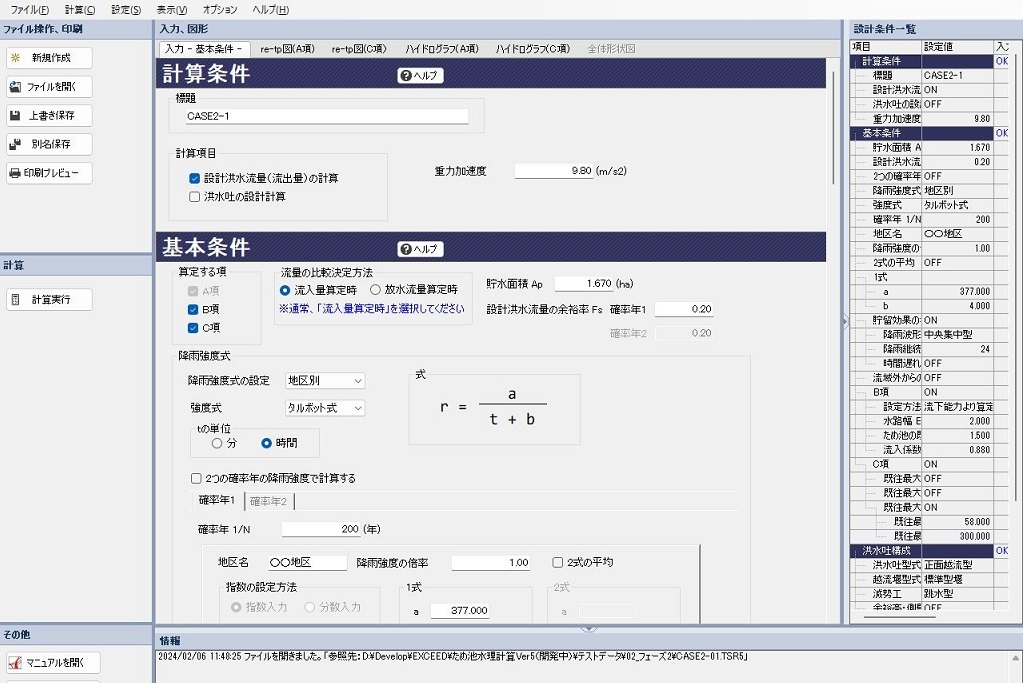

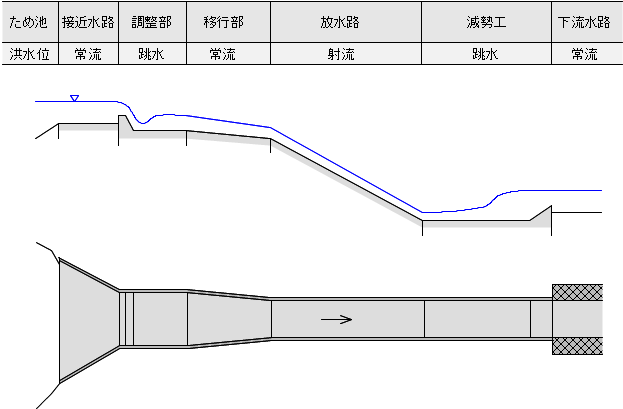

洪水吐の型式は、「水路流入型」、「正面越流型」、「側水路型」に対応しており、洪水吐の流入部(接近水路、調整部、移行部)、導流部(放水路)、減勢部(減勢工)、「下流水路」を対象とした水理設計を行います。なお、「下流水路」は選択時のみ計算(等流計算)を行います。

対応している洪水吐の型式ごとの組合せは下表のとおりです。

| 洪水吐型式 |

流入部 |

導流部 |

減勢部 |

| 接近水路 |

調整部 |

移行部 |

放水路 |

減勢工 |

| 水路流入型 |

○ |

- |

○ |

○ |

跳水型 |

| ○ |

- |

○ |

- |

落差工型 |

| 正面越流型 |

○ |

○ |

○ |

○ |

跳水型 |

| ○ |

○ |

○ |

- |

落差工型 |

| 側水路型 |

○ |

○堰のみ |

○側水路 |

○緩勾配水路 |

○ |

跳水型 |

| ○ |

○堰のみ |

○側水路 |

○緩勾配水路 |

- |

落差工型 |

水路流入型、正面越流型、側水路型の洪水吐型式に対応しています。

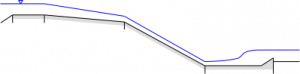

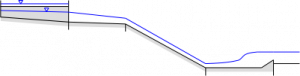

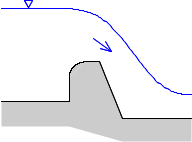

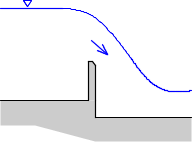

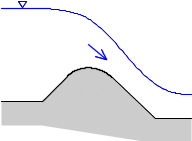

| 水路流入型 |

跳水型減勢工 |

|

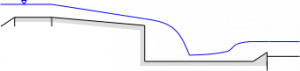

| 落差工型減勢工 |

|

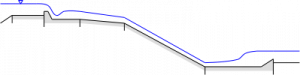

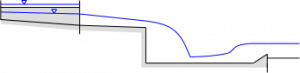

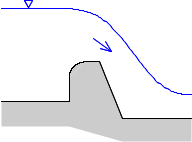

| 正面越流型 |

跳水型減勢工 |

|

| 落差工型減勢工 |

|

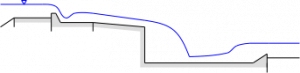

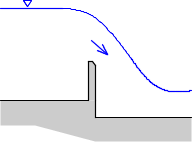

| 側水路型 |

跳水型減勢工 |

|

| 落差工型減勢工 |

|

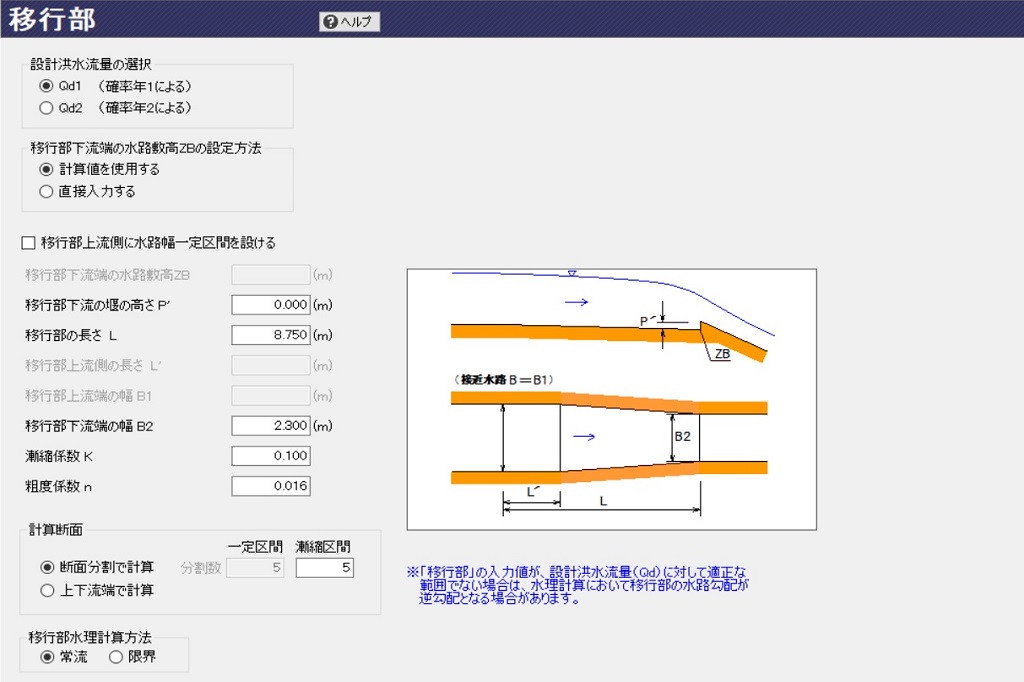

移行部下流端の敷高は、「計算値」「入力値」のいずれかで設定できます。

「計算値」では、敷高が移行部上流の水位整合及びフルード数の条件による自動計算で決定されます。

移行部の水路幅は「一定幅」「漸縮」「一定幅 + 漸縮」の設定が可能です。

「一定幅 + 漸縮」の場合は、上流側に一定幅、下流側に漸縮で設定されます。

減勢工の跳水型では、跳水始点水深を「計算値」(放水路下流端の計算水深)と「直接入力」のいずれかより設定します。

※「放水路下端の計算水深」は、計算に使用する流量を放水路の流量または、減勢工の流量のいずれかより選択することが可能です。

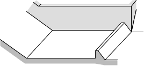

越流堰型式・減勢工型式

越流堰の型式は、「標準型堰」、「円弧堰」、「1/4円弧堰」、「刃型堰」および「ラビリンス堰」に対応しています。

| 越流堰の型式 |

標準型堰

|

円弧堰

|

1/4円弧堰

|

|

刃型堰

|

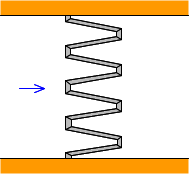

ラビリンス堰

|

|

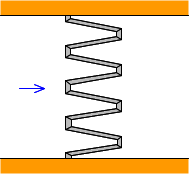

減勢工の型式は、「跳水型減勢工」として「副ダム型」、「USBRⅠ型静水池」、「USBRⅢ型静水池」、「USBRⅣ型静水池」に対応し、「落差工型減勢工」として「強制跳水型」、「インパクトブロック型」、「スロットグレーチング型」に対応しています。

| 跳水型 |

副ダム型

|

USBRⅠ型

|

USBRⅢ型

|

USBRⅣ型

|

| 落差工型 |

強制跳水型

|

インパクトブロック型

|

スロットグレーチング型

|

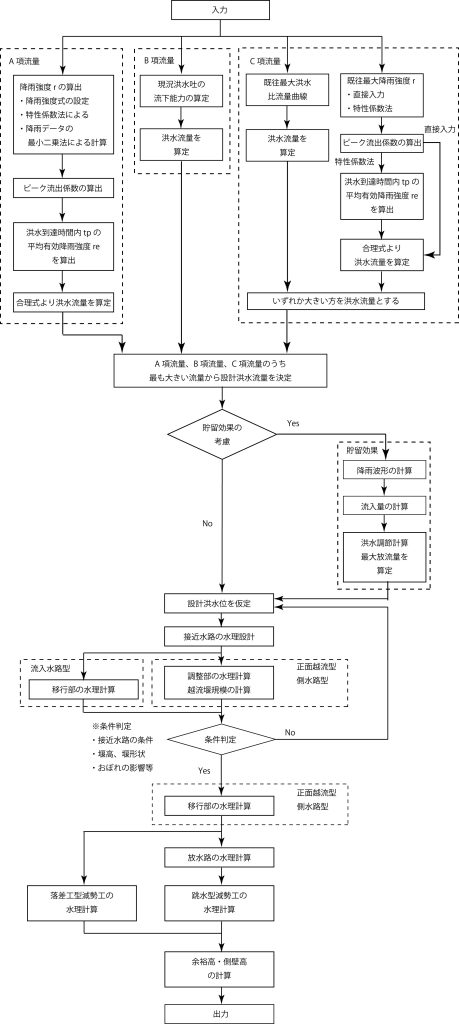

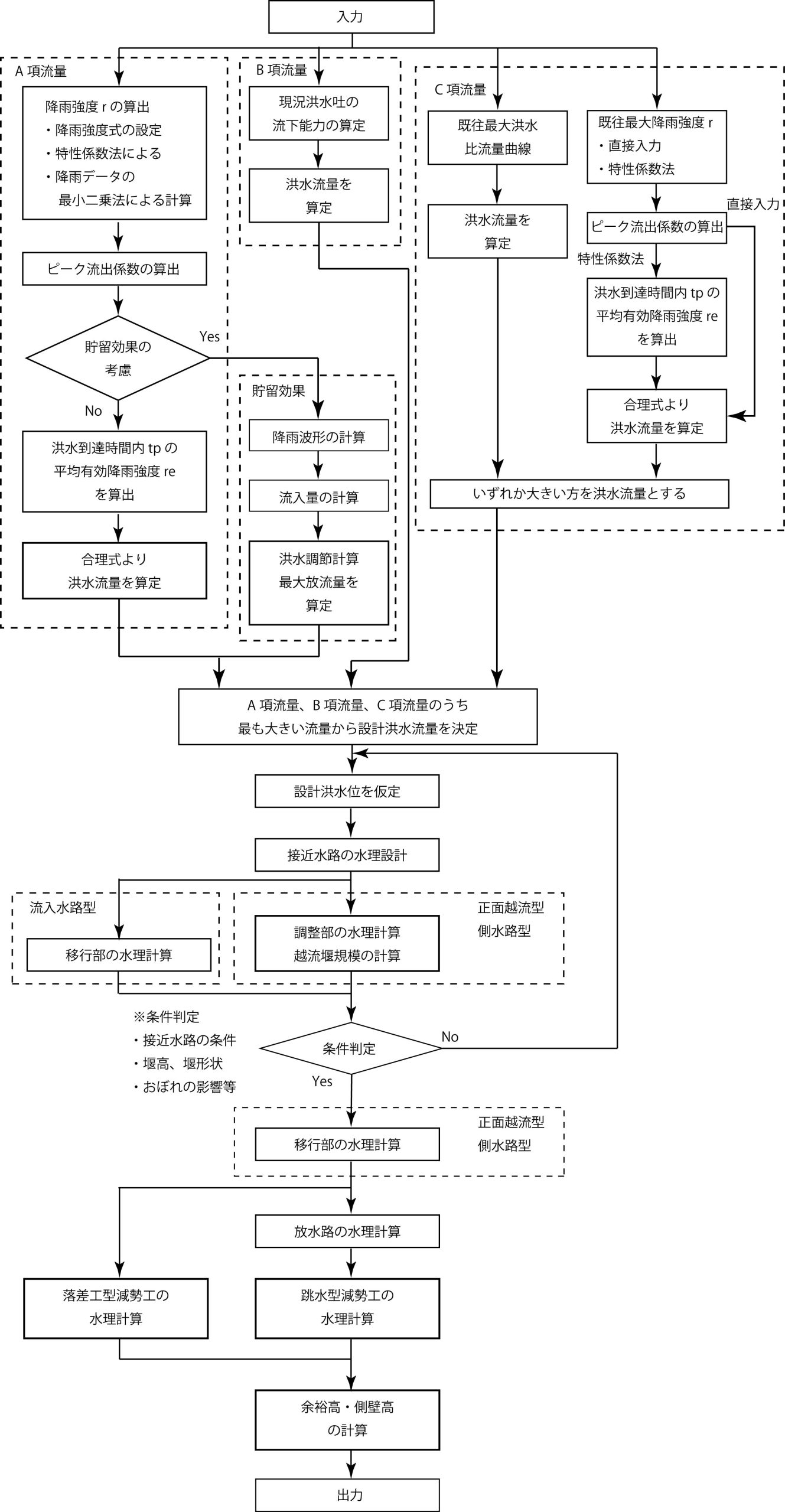

計算手順

設計洪水流量の計算から、洪水吐水理計算は以下の手順で行います。

流入量算定時(「ため池整備指針」の計算フローに準拠)

放水流量算定時

制限事項

- 設計洪水流量の計算では、A 項流量を計算対象から外すことはできません。

B項流量およびC項流量は、必要に応じての選択となります。 - 2つの確率年で計算する場合、2つ目(確率年2)はA項流量のみが対象となります。

- A項流量と選択されたB項流量およびC項流量の各計算流量(Qp) から、最も大きい流量を対象とし、これに余裕率(Fs)を見込んだ流量を設計洪水流量(Qd) として決定します。

- 流域外の用水路等からの流域外ピーク流入量(Qe) は、2.で算出された設計洪水流量(Qd) に加算されます。

・余裕率(Fs) は見込まれません。 - 余裕高・側壁高の算定は、「インパクトブロック型」「スロットグレーチング型」を選択した場合は、計算対象外となります。

- 移行部の水路幅は、「漸縮」「一定幅」「一定幅 + 漸縮」の設定のいずれかになります。

「一定幅 + 漸縮」の場合は、上流側に一定幅、下流側に漸縮漸縮で設定されます。 - 「貯留効果を考慮」-「遅れ時間を考慮」設定時においては、計算時間のピッチは10,30,60分の丸め値にて行います。

- 減勢工の設計で跳水型選択時、跳水始点水深は計算値(放水路下流端水深)、入力値からの選択となります。