機能および制限

主な機能

各準拠指針による主な機能

| |

道路土工

擁壁工指針 |

設計要領

第二集 |

盛土等防災

マニュアル |

その他

地域別指針 |

土地改良

農道 |

| 直接基礎 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 杭基礎 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 突起 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 置換え基礎 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 受働土圧 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 地震時の検討 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 衝突荷重 |

○ |

○ |

△ |

△ |

○ |

| 風荷重 |

○ |

○ |

△ |

△ |

○ |

| 雪荷重 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| フェンス荷重 |

△ |

△ |

○ |

○ |

△ |

| 地震時土圧の選択 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○:考慮する △:ユーザー判断

その他地域別指針

- 札幌市都市局

- 東京都都市整備局

- 横浜市建設局

- 名古屋市住宅都市局

- 京都府建設交通局

- 京都市都市計画局

- 大阪府住宅まちづくり部

- 神戸市建設局

- 広島市

その他地域別指針では、各指針ごとに定められたローカル基準での計算が可能となります。

盛土・切土部擁壁の土圧計算方法

| |

クローン土圧 |

試行くさび法 |

任意土圧 |

| 盛土部擁壁 |

○ |

○ |

○ |

| 切土部擁壁 |

- |

○ |

○ |

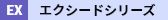

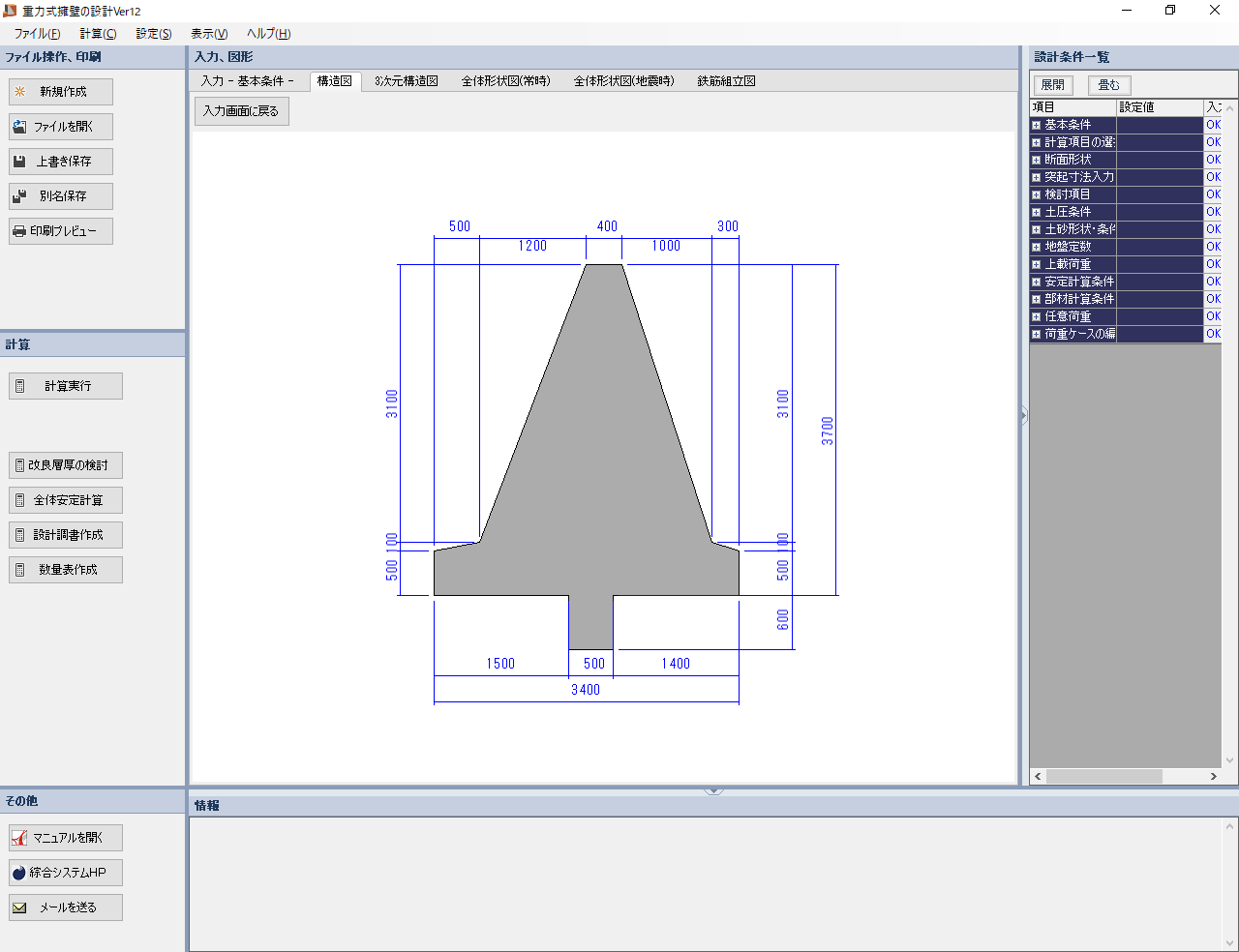

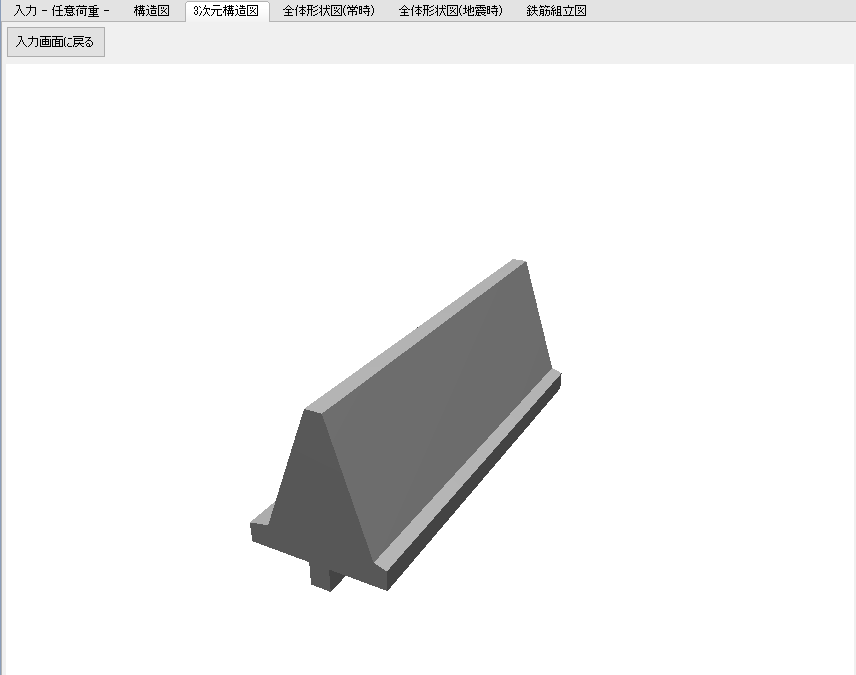

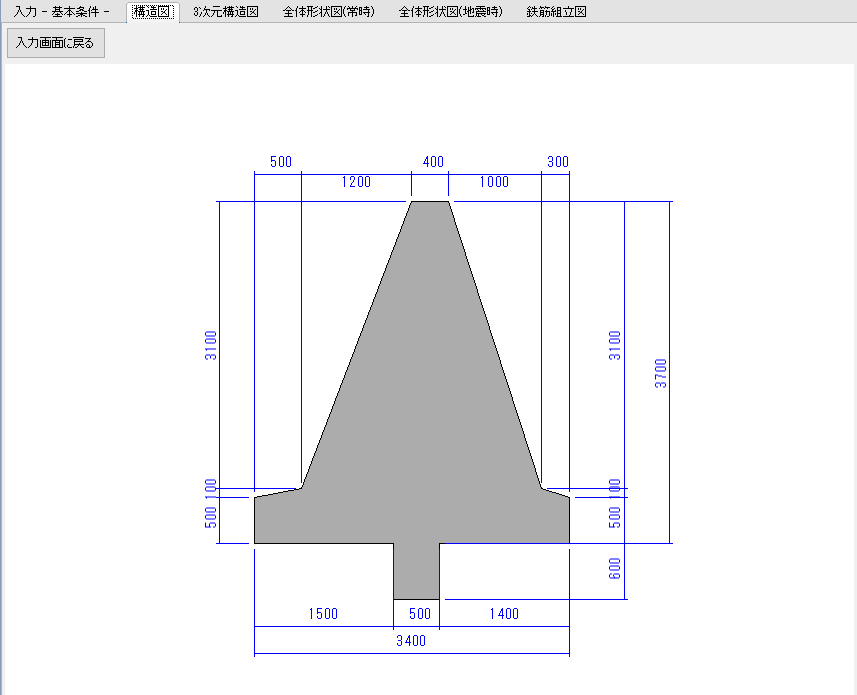

適用可能な断面形状

作用力の算定

作用荷重は、準拠指針により次の荷重を考慮することができます。

| |

道路土工

擁壁工指針 |

設計要領

第二集 |

盛土等防災

マニュアル |

その他

地域別指針 |

土地改良

農道 |

長期

荷重 |

自重 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 上載荷重 |

活荷重 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 死荷重 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 土圧 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 水圧 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 浮力 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| フェンス荷重 |

△ |

△ |

○ |

○ |

△ |

短期

荷重 |

地震の影響 |

※○ |

※○ |

※○ |

※○ |

※○ |

| 衝突荷重 |

○ |

○ |

△ |

△ |

○ |

| 風荷重 |

○ |

○ |

△ |

△ |

○ |

| 任意荷重 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○:考慮する △:ユーザー判断

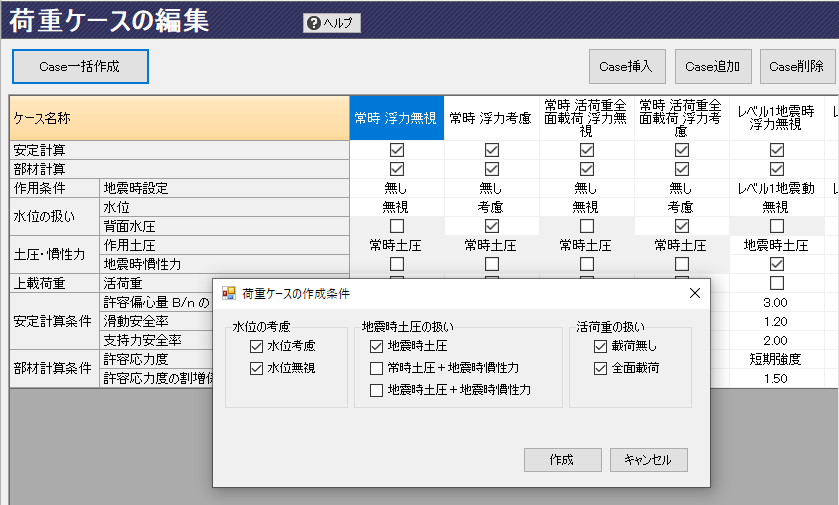

※常時土圧・地震時土圧の選択と、慣性力の考慮の有無の設定により、

「常時土圧+慣性力」、「地震時土圧」、「地震時土圧+慣性力」の設定ができます。

- 「土地改良農道」クーロン土圧選択時、上載荷重の換算方法として、「農道」の方法、「水路工」の方法、の選択ができます。

- 「道路土工」「設計要領第二集」ではレベル1地震、レベル2地震の選択ができます。

- 「盛土等防災マニュアル」「その他地域別指針」では大地震、中地震の選択ができます。

※東京都・横浜市・神戸市・広島市は地震時の検討となります。 - 荷重ケース数は、50ケースまでファイルに保存できます。

- 土圧の計算方法は、次の3種類より選択する事ができます。

①試行くさび法 ②クーロン土圧 ③任意土圧 - 任意荷重は、鉛直荷重・水平荷重・モ-メント荷重が考慮できます。

※最大20パターンまで設定できます。 - 背面土砂形状は、「レベル」「一定勾配」「台形」「任意」から選択できます。

「任意」については、土砂開始地点を始点として30点まで、前の座標点との相対座標で設定できます。 - 背面2層に対応できます。

- 見かけの震度に対応できます。

- 土圧を無視する高さを設定できます。

- 嵩上げ盛土高比を考慮できます。

- 上載荷重は、「活荷重」「その他活荷重」「死荷重」が考慮できます。

- 「切土部擁壁」「盛土部擁壁」の選択ができます。

- 「盛土等防災マニュアルの解説」「その他地域別指針」では、仮想背面を設定することができます。

- 雪荷重を考慮できます。自動車荷重と組み合わせる場合も考慮できます。

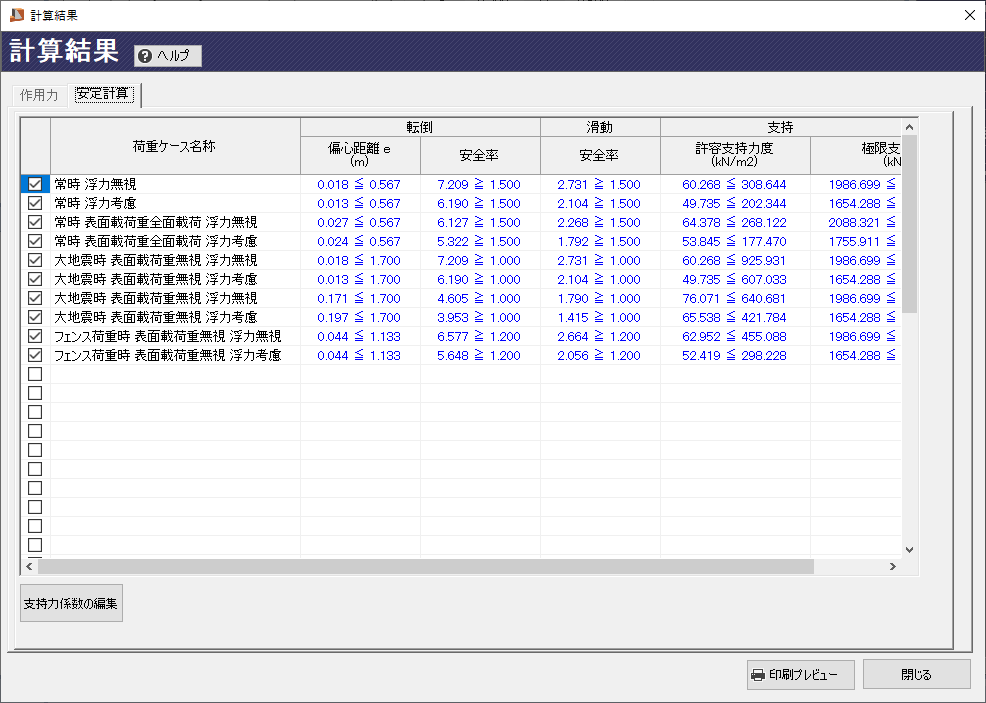

直接基礎の計算

- 転倒、滑動、支持地盤の支持力に対する安定照査を行います。

- 偏心載荷を考慮した許容支持力の計算を行います。

- 地盤の極限支持力計算を行うか否かの選択ができます。

- 置換基礎の計算が行えます。

- 斜面上の基礎地盤の極限支持力の計算ができます。

- 安定条件の安全率(転倒、滑動、支持)を各ケースごとに直接入力できます。

杭基礎の安定計算

- 組杭の安定計算及び杭の地中部断面力の計算ができます。

- 次の7種類の杭に対応しています。

- ①場所打ち杭 ②鋼管杭 ③RC杭 ④PHC杭 ⑤SC杭 ⑥鋼管ソイルセメント杭 ⑦H鋼杭

- 半無限長杭・有限長杭・多層地盤系の杭が扱えます。

- 杭の列数は、橋軸方向・直角方向とも30列まで入力できます。

- 杭の配置は、格子配置、千鳥配置から選択できます。又、杭の間引きもできます。

- 多層地盤系の層数は30層までとします。

- 群杭での安定計算まで行えます。

- 杭の支持力・断面力・杭頭処理は、杭基礎の設計(H24)(別売)で計算します。

(データ連動ができ、一連の計算ができます。)

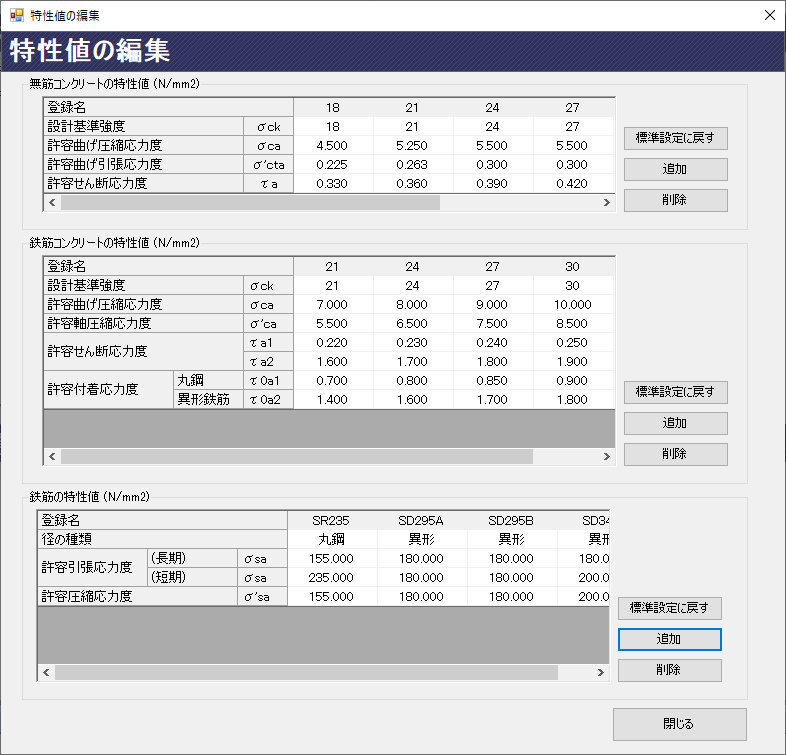

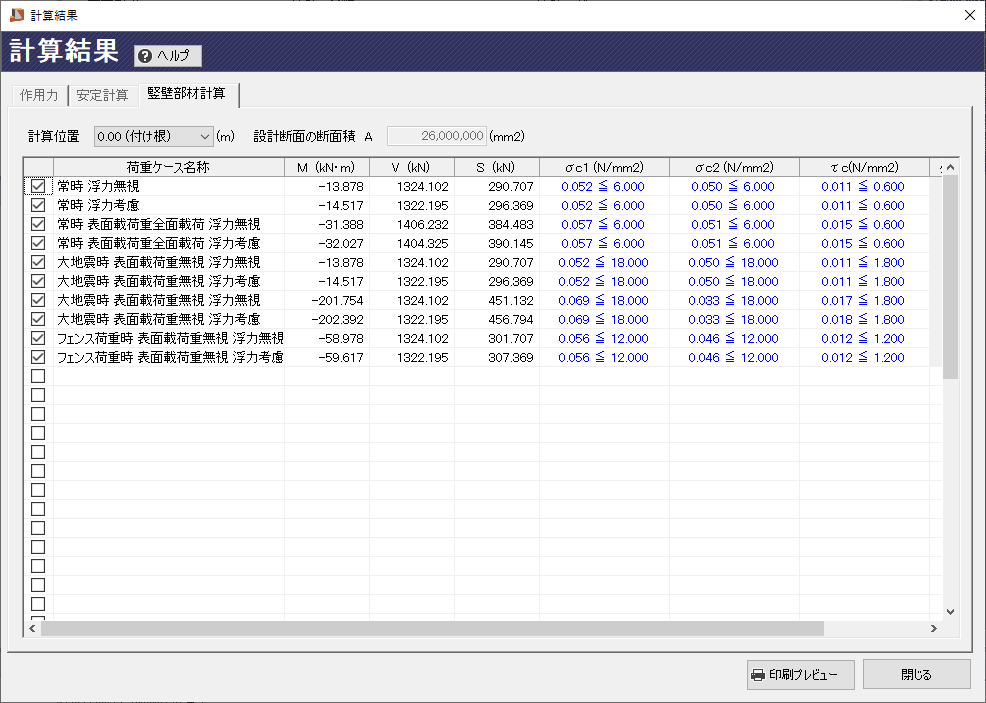

部材設計

竪壁の計算

- 無筋コンクリートとして計算します。

- 照査位置は、たて壁付け根の他に任意の位置で照査できます。

- 必要鉄筋量を算出することができます。

底版の計算

- 無筋コンクリートとして計算します。

- 必要鉄筋量を算出することができます。

突起の計算

- 鉄筋コンクリートとして計算します。

- 許容せん断応力度の補正係数(Ce、Cpt)を考慮できます。

- 斜引張鉄筋Awの算出ができます。

張出部の計算

- 鉄筋コンクリートとして計算します。

- 応力度計算は、「単鉄筋」、「複鉄筋」のいずれかで計算できます。

- 鉄筋は2段配筋が可能です。

- 許容せん断応力度の補正係数(Ce、Cpt)を考慮することができます。

- 斜引張鉄筋Awの算出ができます。

- 最小・最大鉄筋量の算出ができます。

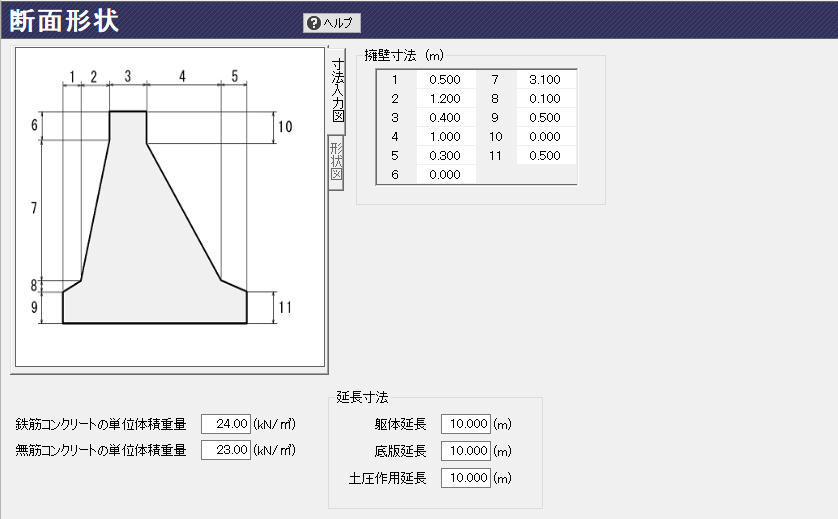

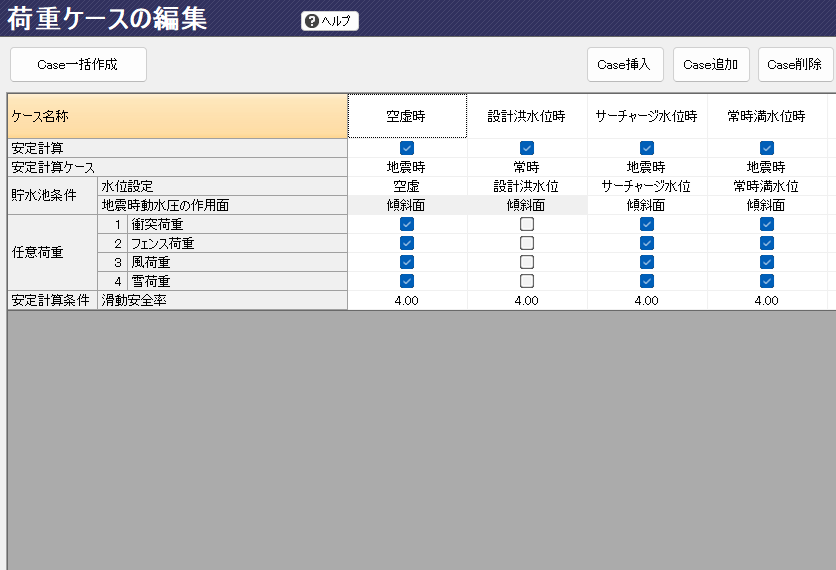

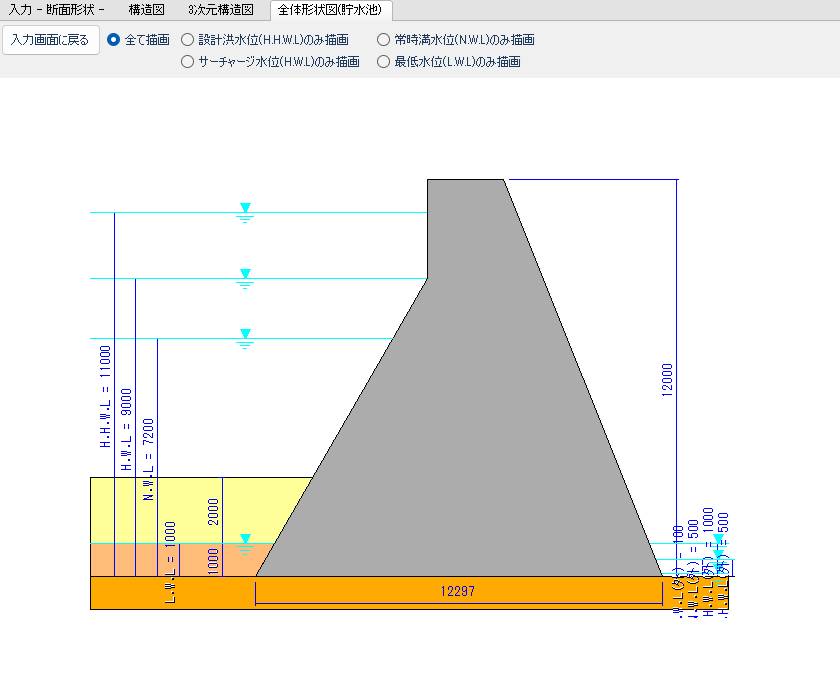

重力式コンクリートダム(調整池)の安定計算

- 貯水池の水位状態を「設計洪水位(H.H.W.L)」「サーチャージ水位(H.W.L)」「常時満水位(N.W.L)」「最低水位(L.W.L)」から自由に設定できます。

- 貯水池内に堆積した泥圧の計算ができます。

- 泥圧・水圧を無視する高さを考慮できます。

- 地震時動水圧の計算ができます。計算については地震時動水圧の作用面の設定によって、以下の式を用います。

作用面が鉛直面の場合:Zangarの式

作用面が傾斜面の場合:Westergaardの式 - 安定計算は、転倒照査・滑動照査・支持力照査を行います。照査内容は以下の通りです。

転倒照査は偏心量による照査で判定します。

滑動照査では滑動抵抗力等から求まる滑動安全率による照査で判定します。

支持力照査では基礎地盤の許容支持力度に対しての照査を行いますが、同時に堤体コンクリートの許容圧縮応力度に対する照査を行うことも可能です。 - 任意荷重の設定ができます。

- 貯水池の水位状態や荷重パターンを自由に設定できます。

※重力式コンクリートダム(調整池)には部材計算の機能は有していません。

改良層厚の検討

許容支持力度並びに極限支持力を満足する改良層厚を計算します。

※改良層自体の強度計算及びその照査を行う計算機能ではありません。

- 照査内容

(1)必要改良層厚

(2)必要改良層幅

(3)許容支持力度

(4)極限支持力 - 作用力

作用力及び支持力の安全率は、擁壁計算から連動することができます。

また、入力する事もできます。

全体安定計算

適用基準

- 道路土工道路土工 切土工・斜面安定工指針 平成21年6月 (日本道路協会)

- 道路土工 盛土工指針 平成22年4月 (日本道路協会)

- 道路土工 軟弱地盤対策工指針 平成24年8月 (日本道路協会)

- 宅地防災マニュアルの解説(第二次改訂版) 平成19年12月 (宅地防災研究会)

- 建設省河川砂防基準(案)同解説 設計編[Ⅰ] 平成 9年10月 (日本河川協会)

- 土地改良事業計画設計基準 設計 ダム 技術書[フィルダム編] 平成15年 4月 (農水省農村振興局)

- 設計要領 第1集 土工編 平成26年 7月 (東・中・西日本高速道路株式会社)

- 土質工学ハンドブック 平成3年 10月 (土質工学会)

全体安定計算

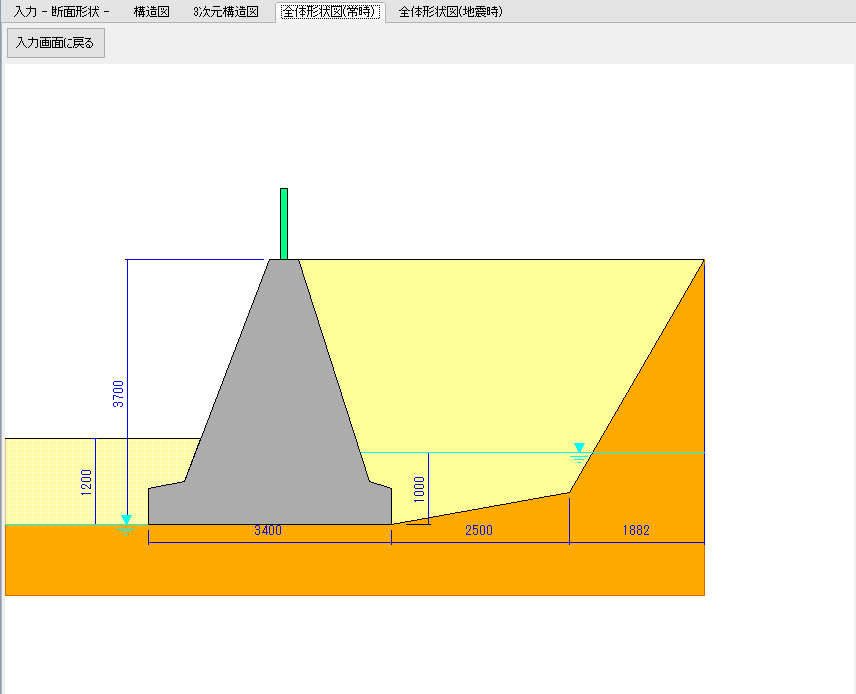

- 擁壁の断面形状・背面盛土・切土形状・前載土砂高を連動し、全体安定計算を行います。

- 最小安全率、必要抑止力の計算を行います。

- すべり面形状は、「円弧すべり」・「直線すべり」・「折れ線すべり」に対応しています。

- 上流、下流側の2つのすべり面を同時に計算することが可能です。