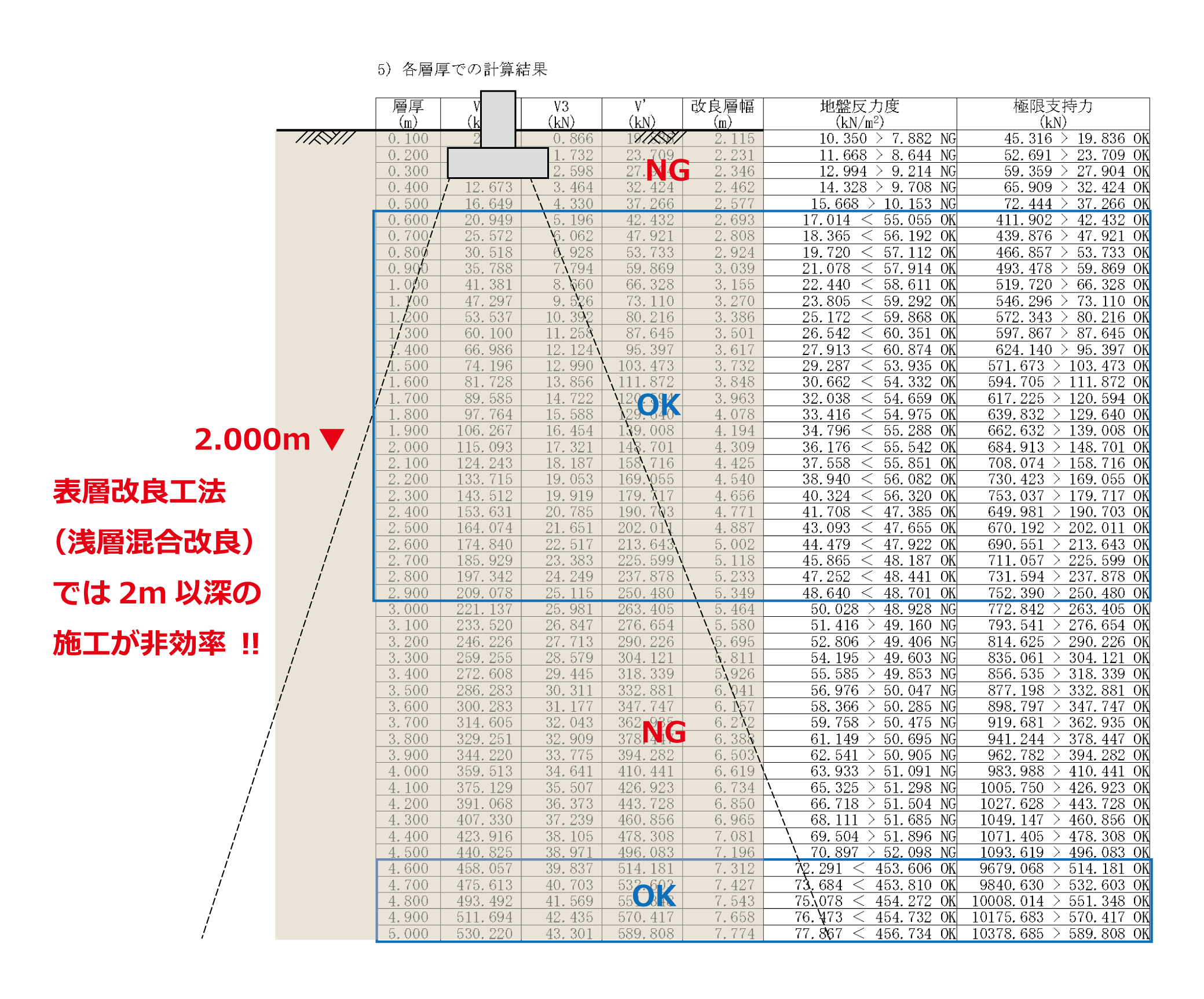

"地盤改良厚の計算" 結果を見ると、各層での計算結果が、浅い地層で一旦OKの判定が出ているのですが、さらに深い地層でもNGの判定が出ています。また、最終的な計算結果を反映した「改良層厚」「改良層幅」は、最初の浅い地層の結果を反映しているようです。深層のNG判定を考慮しなくても良いのでしょうか?

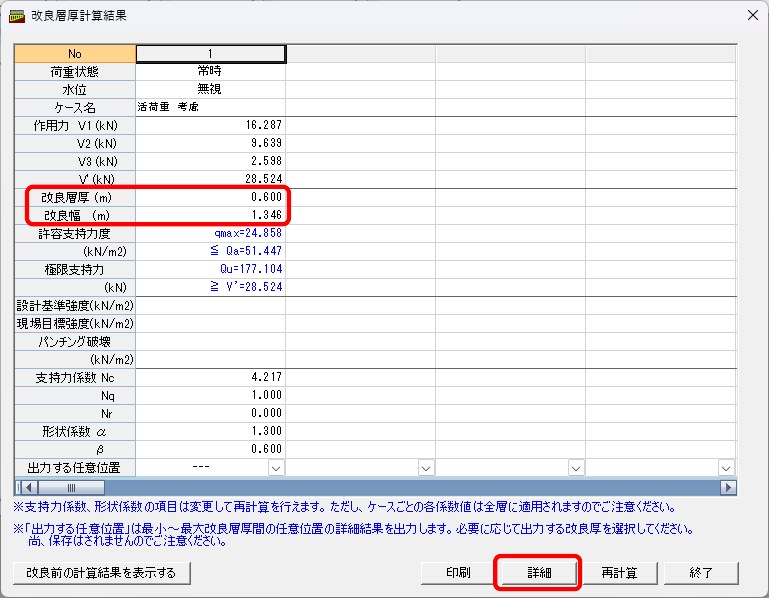

計算結果の「改良層厚」「改良層幅」は、最初にOK判定された深度を基準に算出される仕様になっています。

これは、表層改良工法(浅層混合改良)では通常2m以深の施工が非効率なため、浅い層から順に照査し、最初にOKとなった深度を採用しているためです。

そのため、より深い層でNG判定が出ている場合は、計算結果画面の「詳細」で全層の判定を確認し、必要に応じて改良範囲を再設定(二次計算)してください。

<計算・照査手順>

- 一次計算:全層を10cm間隔で照査

- 二次計算:NG付近を1cm間隔で再照査

なお、2m以深でNGがある場合は、圧密沈下の検討が必須です。一般的には「深層混合改良工法」での対応が適切です。

『直接基礎(改良)の設計 Ver.6』では、深層混合改良にも対応しており、引き続きご利用いただけます。

また、沈下量の検討が必要な場合は、「圧密沈下の設計計算 Ver.2」もご活用ください。